食卓と生物多様性のつながり

日本人の食生活に欠かせない主食である「お米」。

お米が栽培される「田んぼ」は、「生物多様性」と大きな関わりがあることをご存知でしょうか?

田んぼ(水田)は平地や山間部に残された貴重な自然環境。世界的に見ても生物多様性の豊かな生態系で、驚くべきことに、なんと5000種をこえる野生生物が生息・生育しているといわれています。

そして、その多くの生き物たちは支えあって生きており、生物多様性を基盤とする「生態系のピラミッド」が形成されています。

しかし、気候変動など自然環境の変化により、ピラミッドの一部が欠如し、バランスが崩壊しつつあるのです。

このバランスを元に戻し、維持し続けるには、生態系ピラミッドを構成しているさまざまな動植物が生きていける環境を保全・再生・創出していかなければなりません。

環境保全・自然再生のシンボル「コウノトリ」

日本の田園や水辺では、かつて、コウノトリをはじめとする大型鳥類が空を舞い、生態系ピラミッドの上位に位置する存在でした。しかしながら、北海道以外全国各地に生息していたコウノトリは、絶滅の危機に瀕し、国内最後の生息地であった京都府豊岡市から1971 (昭和46)年に日本の空から消えてしまいました。

豊岡市では半世紀以上にわたり、コウノトリの野生復帰を目指す取組みが継続されており、努力の結果一度日本の空から消え去ったコウノトリが、再び日本の空を飛来するようになりました。

コウノトリは肉食性で、飼育下では1日500gもの生き物を食べる大食漢。野生として生きるためには、大量の生き物が必要になる。コウノトリの野生復帰はすなわち、”その場所に豊かな生態系がある”ということの証明につながると言えるのです。

金沢の大地にもコウノトリが!

「千年産業」を目指す金沢大地グループの軌跡

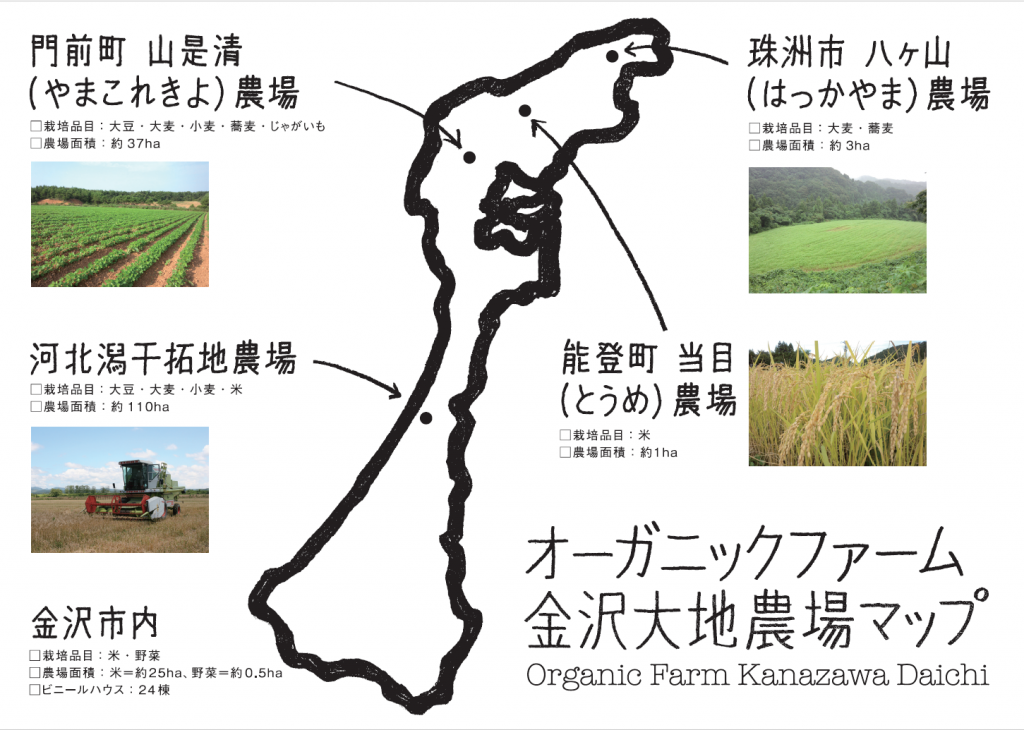

金沢大地グループは石川県で、環境保全に配慮した有機農業を営むオーガニックファームです。金沢と能登を合わせ約180ha(畑地145ha、水田35ha)という農地は、規模にすると東京ドーム約40個分。そのうち有機栽培農地は150ha。日本最大規模の広大な農地を耕しています。

代表の井村辰二郎氏は、1964(昭和39)年東京オリンピック開催の年に生誕。地元金沢で広告代理店勤務を経て、1997年に脱サラし実家の農業を継ぎ五代目の代表に。

幼少期から自然の中で育った井村氏。農家の父は羊や牛を飼っていたり、魚釣りや虫取りに夢中な少年で、故郷の豊かな農村の自然環境は格好の遊び場。ところが高度経済成長期に入り、農薬の使用が盛んに…実家や河北潟周辺の自然環境は激変。農薬散布後の畑では大量のバッタが死に、水面には死んだ魚が…そんな幼い頃の原体験が、のちの井村氏の情熱の火種へとつながるのです。

広告代理店勤務時代、世の中でさまざまなメーカーや企業が“持続可能性”というテーマをちょうど投げかけ始めた時代だったそう。

「家業である農業こそ、環境に対して親和性が高く持続可能性のある生業なのではないか?」

そこから井村氏は、ただ農業を継ぐのではなく、”持続可能”で“生物多様性”を大切にした農業をしたいという考えにいたり、新規就農と「有機農業への転換」に挑む決心を固めました。

日本の耕作放棄地を耕し続ける

金沢大地には、環境保全と両輪をなすミッションとして「耕作放棄地の再生」があります。

就農して間もない頃、農地のある河北潟干拓地に耕作放棄地があることを知った井村氏。

河北潟干拓地は国のパイロット事業として開拓されたが、農家の高齢化や離農等で1100haの農地の内200haが耕作放棄地となり、荒れ果てた状態だったという。「なんとかしたい」という思いから、1年で10haずつ農地を拡大。「井村のあんちゃんががんばるなら」と、周囲の農家も開拓に加わり、10年で河北潟干拓地の耕作放棄地をいったんなくすことができたそう。

「農地は耕してこそ。」

耕作放棄地の再生と未然防止に積極的に取り組んでいます。

能登・輪島市門前町の有機大豆農場。門前町でも、40haもの耕作放棄地を再生

有機農業の基本「土づくり」

堆肥においても追求するのは「トレーサビリティ」

「金沢大地」という社名にも象徴されるように、何よりも大事にしているのは「土づくり」。

農地がある金沢平野は、ミネラル分に恵まれる土壌。そこに約25年前の就農当初から自家製の堆肥と貝化石粉末を入れ続け、自分たちで土づくりに励んできました。続けることで土が肥沃になり、10年ほど前(2011年頃)からは投入するのは堆肥のみに。

「堆肥」にも理想を追求した井村氏は、2003年に総工費1億円をも巨額な資金を投じ「堆肥生産場」を建設。

堆肥原料の調達においても、妥協がありません。最初は地域の未利用資源を活用しようと、牛や豚の堆肥を利用。しかし、成分として窒素・リン酸・カリのバランスが1番よかったことから、「発酵乾燥鶏糞」へ原料を変更。1番の決め手となったのは、トレーサビリティ。牛や豚は敷き藁を使うが、どんな藁か?そこまでトレースができる堆肥原料を入手することは困難でした。

そんななか、抗生物質不使用で鶏を育てる富山県の採卵農家とのご縁に恵まれたのです。さらに自社で作った飼料米を餌することも叶い、確かなトレースが成り立つ「耕畜連携」が実現しました。

そのほか、自社米の籾殻・米糠、おからなど、確実にトレースできる原料だけを用い、広大な農地をまかなう量の安全な堆肥を2020年までは自家生産で確保してきました。

こうした土づくりの結果、金沢大地の農地は2001年に「有機JAS」を取得。2008年には国際的オーガニック基準を満たし、アメリカの「USDA認証」、EUの「ORGANIC FARMING」と、日米欧の有機認証取得を果しています。有機JAS規格で許容されている天然系農薬やフェロモン剤なども一切不使用。有機栽培の中でも、厳格な基準で栽培しています。

”大地”がつくるすこやかなオーガニック米

育苗段階からのこだわり

金沢大地の有機米作りは、苗を育てるための「培土づくり」から。培土とは田植え前に苗を育てる土で、培土で栽培するのはわずか20日前後のみ。しかし田んぼに移植してから丈夫に育つには、苗の段階で根をしっかりと張らせることが鍵となるのです。そのため購入した培土ではなく、オリジナルの培土でより苗にとって良い環境を整えることを目指しました。試行錯誤し10年かけてようやく「秘伝の培土レシピ」の開発にたどりつきました。丈夫に育った苗は平野部に広がる田んぼに植え、昼夜の寒暖差によって、しっかりと“金沢の大地”に根を張って育ちます。

また田植えの際は、株間を詰めて多収量を目指すことはぜず、あえて株間をあける。それは、1株ごとに栄養分や日当たりを充分に行き渡せることで、病害虫に強く、粒のしっかりした食味のよいお米を目指すため。

水源にも恵まれ、金沢の最高峰「奈良岳」に端を発する「犀川(さいがわ)」の清洌な水をマザーウォーターとしてお米を実らせます。

「有機農家冥利」

25年貫いた志の先に訪れた、夢見た瞬間

2020年2月、河北潟干拓地の農地に、夢見た瞬間が訪れました。それは、コウノトリのつがいが降り立つという出来事。その後も頻繁に飛来するようになり、有機水田を餌場としバッタやザリガニ等を食べる姿が次々目撃されるように。

さらに2022年5月。全国各地で繁殖・保護に取り組む「日本コウノトリの会」が設置した営巣用の塔で、産卵が確認されたそう。

25年の月日を経て、井村氏が追い続けたかつての生物多様性の復元が、確実に実現できていることが実証されたのです。

「自分の田んぼでコウノトリのヒナが巣立つ姿を、生きている間に見たい」

金沢大地は、今日もまた耕し続ける。

金沢大地WEBサイト